Die Bacchus-Rebe von Schloss Ollwiller

1849 promovierte der 25-jährige Georges Louis Grandidier an der Universität Straßburg zum Doktor der Botanik und Agrarwissenschaften. Mangels bedeutender Beziehungen sah er sich anschließend gezwungen, eine wenig prestigeträchtige Stellung als Provinzlehrer anzunehmen, an der nahe gelegenen, gerade neu gegründeten Landwirtschaftsschule Haut-Rhin auf dem Weingut Schloss Ollwiller.

Seine anspruchslose Lehrtätigkeit langweilte ihn, Ablenkung fand der passionierte Forscher in den Archiven des Schlosses – und bei Claire, der bezaubernden Tochter des Schlossherren…

Doch eines Tages erkrankte Claire schwer, kein Arzt wusste ihr zu helfen. Ihr Zustand verschlechterte sich zusehends, Georges’ Verzweiflung wuchs. Fieberhaft suchte er nach einem Weg, sie zu heilen. Schließlich ließ er sogar seine rigorose wissenschaftliche Skepsis beiseite: Im Archiv des Schlosses war er immer wieder auf Berichte aus verschiedenen Jahrhunderten gestoßen, die von einem mysteriösen, wunderwirkenden Wein sprachen, der von Zeit zu Zeit auf Ollwiller gekeltert worden sei. Er könne Leben schenken – jedoch ebenso den Tod bringen.

Hatte er dies bislang für eine kuriose Legende gehalten, so wollte er nun, in seiner Verzweiflung, nichts unversucht, keine Spur unverfolgt lassen. Mithilfe alter Pläne aus dem Archiv drang er in ein Kellergewölbe tief unter dem Schloss vor.

Dort bot sich ihm ein unwirklicher Anblick: Vor ihm lagen die Ruinen eines uralten Tempels. In ihrer Mitte gedieh auf wundersame Weise ein Rebstock. Obwohl kein Sonnenstrahl je hierher vordringen könnte, wuchs frisches, grünes Laub daran und er war üppig mit Trauben behangen. Georges kam eine ungeheuerliche Ahnung: Sollte er die Rebe des Bacchus gefunden haben?

„Die Fachwelt hat sie stets als Mythos abgetan. Dennoch kannte an der agrarwissenschaftlichen Fakultät freilich ein jeder die Geschichte von der göttlichen Rebe, welche die Römer vor 2000 Jahren ins heutige Elsass gebracht haben sollen“,

schrieb Georges viele Jahre später in einem Brief an den Adventure Club of Europe.

„Auf dass der Weinbau auch hier gedeihe, errichteten sie dem Bacchus einen Tempel, ihrem Gott des Weines, der Vitalität, der Künste, der Ekstase, aber auch des Wahnsinns. Dort pflanzten sie einen Rebstock, der aus dem Heiligtum des Gottes in Rom stammte. Trank ein Priester im richtigen Maße von dessen Wein, so schenkte Bacchus ihm Lebenskraft, Inspiration und schöpferische Energie. Verfehlte man jedoch die rechte Dosis und trank zu viel davon, so verfiel man dem Wahnsinn.“

Georges kam zu dem Schluss, dass das Schloss auf den Ruinen eben dieses Tempels erbaut worden sein musste. Die göttliche Rebe des Bacchus hatte die Jahrhunderte überlebt und war wohl gelegentlich auch verwendet worden. Daher die Berichte über den Wein, der Leben spendet, aber auch zu tödlicher Raserei treiben kann.

Georges kelterte Wein aus der Rebe, den wohlschmeckendsten, den er je gekostet hatte. Bevor er ihn Claire zu trinken gab, verdünnte er ihn allerdings mit Wasser und Eis: So konnte sie genesen, ohne in einen tödlichen Wahnsinn abzustürzen.Die beiden heirateten, Georges wurde schließlich zum Direktor der Landwirtschaftsschule. So lag es in seiner Hand, die Rebe des Bacchus Zeit seines Lebens behüten. Er machte seine Entdeckung nie öffentlich, da sie ihm zu gefährlich erschien.

Erst gegen Ende seines ungewöhnlich langen Lebens – die Rebe verlieh zwar besondere Lebenskraft, aber keine Unsterblichkeit – begann er, sich Sorgen darum zu machen, wie sie nach seinem Tod sicher verwahrt werden könnte. Über Gelehrtenkreise kam er in Kontakt mit Mitgliedern des ACE und schrieb dem damaligen Präsidenten einen langen Brief, in dem er seine Entdeckung schilderte und den ACE bat, sie von nun an zu bewachen.Übrigens erzählt man sich im ACE, dass Dr. Georges Louis Grandidier die göttliche Rebe nicht einfach nur verwahrt, sondern mit ihr experimentiert habe. Er soll sie mit gewöhnlichen Rebsorten gekreuzt haben, um ihre heilsamen Effekte nutzbar zu machen und zugleich ihre Gefahren zu bannen. In der Tat sagt man dem „Grand Cru Ollwiller“ auch heute noch nach, dass sich sein Genuss besonders belebend und inspirierend auswirke…

Der unverhoffte Ballonflug nach Liechtenstein

Einige Schüler der Abenteurer Akademie Europas machten jüngst eine spannende Wiederentdeckung in den alten Archiven des ACE. Bei dem Fundstück handelt es sich um das Forschungstagebuch einer bislang unbekannten Ballonexpedition der Flugpioniere Eckbert und Kaspar Eulenstein aus dem Jahre 1823. Laut ihren Aufzeichnungen planten die Brüder eine Heißluftballon-Expedition nach England, um Flugexperimente durchzuführen, die Auf- und Abwinde über Land wie Meer zu beobachten und das Flugverhalten der Vögel aus nächster Nähe zu studieren. Die Winde standen günstig, als die beiden auf dem Vorplatz des Voletariums, ihrer Werkstatt am Fuße des Schwarzwalds, den Heißluftballon bestiegen.

Doch dann geschah etwas völlig Unerwartetes, wie Eckbert vermerkte:

„Wir hatten gerade eine gute Flughöhe erreicht und hätten uns aller Logik und aller präzisen Berechnungen nach gen Nordwesten bewegen sollen, als wir urplötzlich von einer starken Luftströmung erfasst wurden, die uns in die entgegengesetzte Richtung blies! Es ist gänzlich unerklärlich.“

Die Brüder konnten nur erstaunt zusehen und eifrig Notizen machen, als sie in einer geraden Fluglinie über die Schweiz getragen wurden. Kaspar schrieb nieder:

„Wir sind nun seit fast zwei Stunden mit etwa konstanter, zügiger Geschwindigkeit unterwegs. Der Wind, der uns trägt, scheint nur auf den Ballon zu wirken; die Vögel um uns herum scheinen von der Strömung nicht beeinträchtigt zu sein, es ist überaus kurios!“

Als die Luftströmung schließlich langsam nachließ, befanden sich die Brüder über den Alpen. Bald entdeckten die Eulensteins einen auffälligen, meterhohen grünen Lichtkegel, der von einem der Berggipfel nach oben ausstrahlte und bis weit in die Ferne sichtbar war. Mit sehr hastiger Handschrift ist Kaspars Beschreibung der dann folgenden, aufregenden Ereignisse festgehalten:

„Der Wind, der uns bis hier leitete, lässt zunehmend nach und wir sinken deutlich! Denkbar ungünstige Stelle, inmitten von hohen Bergkämmen – und dazu fahren wir genau auf das mysteriöse grüne Licht zu! Jeder Versuch, die Kontrolle zu gewinnen, ist bisher gescheitert. Wir können nicht steuern, nur hoffen und abwarten …“

Die Sorge stellte sich als glücklicherweise bald als unberechtigt heraus, denn die nächsten Einträge der Brüder beschreiben, dass der Ballon sich beinahe selbstständig und sicher auf einem hohen Berggipfel absetzte. Rekonstruktionen der Route verraten uns heute, dass es sich hierbei um den höchsten Berg Liechtensteins, den Grauspitz, handelte, der zur damaligen Zeit wegen seiner steilen, unwegsamen Berghänge unerklimmbar war.

Eckbert schrieb:

„Wir haben unweit des hellgrünen Lichtphänomens gänzlich unverletzt auf dem Bergkamm aufgesetzt. Das Strahlen ist hier noch intensiver und hat eine ungewöhnliche Anziehungskraft. Nach kurzer Beratung haben wir beschlossen, das bemerkenswerte Phänomen vorsichtig von Nahem zu besehen.“

Unglücklicherweise enden die Aufzeichnungen der Lichterscheinung hier. Die nächsten Belege, die dem Club vorliegen, beschreiben erst wieder die Rückreise mit dem Heißluftballon. Die Eulensteins verschwiegen allem Anschein nach selbst in ihren privaten Forschungsaufzeichnungen, was sie auf ebenjenem Berg vorfanden und was die Erkenntnisse waren, die sie dort in Liechtenstein erlangten. Jedoch steht fest, dass dieser Ausflug sie sowohl in ihrer Überzeugung bestätigte, dass sie ein steuerbares Fluggerät entwickeln müssten, um nie mehr Spielball der Winde zu werden, als auch essentielle Einblicke ermöglichte, die es ihnen erlaubten, diesen Plan nur zwei Jahre später erfolgreich umzusetzen.

Der ACE plant zur Erforschung der außergewöhnlichen Geschehnisse in naher Zukunft eine Reihe von Ballonexpeditionen in Liechtenstein, um den Ausflug der Eulensteins zu rekonstruieren und den geheimnisvollen Phänomenen auf die Spur zu kommen.

Das Geisterauto von Waldkirch

Die Glasscherben des zerbrochenen Schaufensters glitzern im Mondlicht. Aufgebracht kommt Familie Börschig aus ihrer Metzgerei auf die Straße gelaufen.

„Es hat wieder zugeschlagen“, flüstert eine Nachbarin, die den Kopf aus dem Fenster streckt. „Es ist wieder da.“

In der Ferne heult ein Motor auf, die Kinder verstecken sich hinter ihrem Vater.

Dann wird es still.

Es trug viele Namen seit es Ende der 1950er Jahre in Waldkirch und Umgebung sein Unwesen trieb. „Höllenschüssel“, „Teufelskiste“ oder „Geisterauto“ wurde es genannt. Doch was verbirgt sich hinter diesen sagenhaften Bezeichnungen? Um zu verstehen, was es mit einem der größten Mythen der jüngeren Schwarzwaldgeschichte auf sich hat, müssen wir ein wenig in der Zeit zurück reisen.

Denn alles begann an einem sonnigen Tag im Herbst 1957. Genauer gesagt am 12. Oktober. Zum achten Geburtstag bekam das heutige ACE-Ehrenmitglied Roland Mack ein ganz besonderes Geschenk: Ein ausrangiertes, kleines Benzinauto, das von einem der ersten „Autoskooter“ stammte, welche die Firma Mack seinerzeit baute und die heute als Vorgänger der beliebten Go-Kart-Bahnen gelten. Wochenlang hatte sein Vater Franz Mack daran herum geschraubt, um das ausrangierte Gefährt wieder auf Vordermann zu bringen. Sogar einen stärkeren Motor hatte er eingebaut, um seinem rennbegeisterten Sohn eine besondere Freude zu machen.

Und das Geschenk erzielte seinen Effekt: Der junge Roland und sein Auto waren unzertrennlich. Jeden Tag fuhr er damit so weit wie es der Treibstoff zuließ und er entwickelte einen großen Traum: Er wollte Rennfahrer werden.

Soweit die Überlieferung. Doch was dann geschah, darüber scheiden sich die Geister. Aus unterschiedlichen Varianten der Sage, die über die Jahrzehnte von Bewohnern Waldkirchs verbreitet wurden, hat Sagenforscher Fritz Erchinger im Auftrag des Adventure Club of Europe in aufwändiger Arbeit den wahrscheinlichsten Ablauf der Geschehnisse rekonstruiert: Eines Nachts, die Familie Mack schlief tief und fest, wurde der junge Roland von einem Motorengeräusch geweckt. Ungewöhnlich für die Gegend Ende der 50er Jahre. Er ging ans Fenster und sah mit aufgerissenen Augen, wie das Benzinauto aus dem Gartenschuppen schoss und in der Dunkelheit verschwand.

An einen Diebstahl glaubend, erkundete Roland mit einer Taschenlampe die Umgebung, doch fand sein Auto nicht mehr. Enttäuscht und erschöpft legte er sich wieder schlafen, nur um das Auto am nächsten Morgen wieder im Gartenschuppen vorzufinden. Was war geschehen? Hatte es jemand heimlich entführt? Oder hatte er womöglich alles nur geträumt?

In der folgenden Zeit mehrten sich die Gruselgeschichten über ein angebliches Auto, das des Nachts Waldkirch unsicher mache. Die am weitesten verbreitete Bezeichnung „Geisterauto“ ließ sich vor allem auf Berichte von Augenzeugen zurückführen, die felsenfest behaupteten, das Auto sei völlig führerlos durch die Straßen gefahren.

„Meine Oma sagte, es sei wie ein Werwolf gewesen“, schrieb einst der aus der Gegend stammende Autor Willi Thoma über das Phänomen. „Es kam nur raus im Mondschein. Es hatte seinen eigenen Willen. Als ich einmal nicht schlafen konnte, habe ich es vor unserem Haus gesehen. Und ich schwöre, es fuhr komplett allein.“

Wieder andere machten laut Sagenforscher Erchinger die Hexe Gfällrote für den Spuk verantwortlich, die einer Sage nach im Schwarzwald rund um den Kandel ihr Unwesen trieb. „Des hat die Gfällrote verhext, hat mein Onkel immer gesagt“, gab der ehemalige Schuster Hans Streich laut Recherchen in einem Radiobeitrag in den 90er-Jahren einmal lachend an.

Roland Mack selbst schweigt zu den Legenden, die sich um sein einstiges Gefährt ranken.

„Da kann ich mich gar nicht mehr so genau dran erinnern“, erklärte er auf Nachfrage augenzwinkernd am Rande einer Veranstaltung des Adventure Club of Europe im Sommer 2017. Doch in einem Interview, das Herr Mack in den 70er Jahren kurz nach Eröffnung des Europa-Parks führte, wurde Erchinger schließlich fündig. Darin beschrieb der 30-jährige Roland seinerzeit wie er dem Geheimnis des Geisterautos schließlich auf die Schliche kam.

Nachdem er Nacht für Nacht beobachtete hatte, wie sich sein Auto ohne Fahrer selbstständig machte, stieß der junge Roland in einer alten Familienbiographie auf ähnliche Erlebnisse, von denen Paul Mack um das Jahr 1800 herum berichtet hatte. Der Gründer der Firma, die sich heute „Mack Rides“ nennt, beobachtete damals, wie sich ein von ihm in der Freizeit gebautes mechanisches Karussell nachts wie von selbst drehte.

Nach langer Recherche fand Roland Mack schließlich heraus, dass sein Vater Franz zur Restauration des Benzinautos alte Bauteile der Familienfirma verwendet hatte. Darunter eine Spule, die einer Legende nach aus dem ersten Karussell der Familie stammen sollte.

Roland Mack begann am Auto herumzutüfteln, was, wie er später beschrieb, erstmals seine Leidenschaft für Maschinenbau und Ingenieurwesen weckte. Doch bevor er die Spule fand, wurde es dunkel. Mit dem jungen Roland auf dem Fahrersitz erwachte das Auto wie von Geisterhand zum Leben und bretterte durch Waldkirch. Es nahm Kurs auf das Bäckereischaufenster und ein Aufprall schien unausweichlich. Doch im letzten Moment schaffte es der 8-jährige Roland das Fahrzeug zu bändigen. Er entfernte die Spule und erlangte somit die Kontrolle über das Auto zurück.

Von einem Tag auf den anderen endete so der Spuk um das Geisterauto von Waldkirch, das bis heute unvergessen ist.

Nach einem Umzug der Familie Mack blieb das Auto einige Zeit später in der alten Fabrik unterhalb der Kastelburg zurück. Über die Jahrzehnte geriet es in Vergessenheit, bis es schließlich von der Bildfläche verschwand. Doch Roland Mack hatte dem Gefährt viel zu verdanken. Sein Interesse für Maschinenbau verband sich in ihm symbolisch mit der Leidenschaft für rasante Fahrten, was sich schließlich in der Konstruktion von unzähligen aufregenden Achterbahnen niederschlug.

Erst im Jahr 2019 kam es erneut zu einer überraschenden Wende in der Geschichte rund um das Geisterauto von Waldkirch. Im Musée des Arts Forains wurde es von Rolands ältestem Sohn Michael Mack wiederentdeckt.

Anlässlich seines 70. Geburtstag kam es so endlich zur Wiedervereinigung zwischen Roland Mack und dem sagenumwobenen Gefährt aus seiner Kindheit.

Heute ist der Adventure Club of Europe stolz, verkünden zu dürfen, dass Roland Mack dem ACE das historische Benzinauto als Ausstellungsstück zur Verfügung gestellt hat.

Und auf die Frage, ob er die alte Spule von Paul Mack noch besäße, antwortete Roland anlässlich der Übergabe des Autos nur augenzwinkernd:

„Warten wir doch einmal bis es Nacht wird. Wenn im Mondschein von Rust ein ungewöhnliches Motorheulen erklingt, wissen wir, ob der Spuk weitergeht.“

Der Troll aus der Grønligrotta

Es war ein lauer Sommerabend in der beschaulichen Kleinstadt Mo i Rana, Norwegen, als die beiden Freunde Kjell und Morten gelangweilt mit dem Fahrrad durch die gähnend leeren Straßen fuhren. „Lau“ – das bedeutete einige Meter südlich des Polarkreises natürlich nicht mehr als 13 oder 14 Grad, war aber gerade ausreichend für die beiden Jugendlichen, um den Sommer auch im T-Shirt zu genießen. Das Wetter war also nicht das Problem. Es war die Langeweile. Sie kannten jede Straße, jeden Stein, jeden Laden, jeden Verein. Es gab nichts Neues mehr zu entdecken.

Noch zwei Jahre fehlten ihnen bis zu ihrem Schulabschluss 1986 – noch zwei Jahre bis sie endlich hier wegkonnten. Wohin? Egal. Einfach dahin, wo es mehr zu erleben gab als hier.

Dass Kjell Henriksen und Morten Holm viele Jahre später als bekannte Höhlenforscher und Mitglieder des ACE Geschichte schreiben sollten, hätte man den beiden schmächtigen Jungen Anfang der 80er Jahre wohl kaum zugetraut. Doch in den beiden brannte schon damals der Entdeckergeist. Als sie am Ortsrand das Wegschild zur bekannten Höhle Grønligrotta sahen, bekamen sie plötzlich eine Idee. Zwar hatten ihnen ihre Eltern verboten, alleine zur Höhle zu fahren, doch insgeheim waren die beiden schon immer fasziniert gewesen von der vier Kilometer langen Kalksteinhöhle, die in der Nähe ihres Heimatorts lag und um die sich viele Mythen und Legenden rankten.

Und wie jeder Abenteurer weiß: Langeweile gepaart mit Neugier ergibt eine explosive Mischung. Die beiden entschlossen sich, heimlich in der Nacht von zu Hause aufzubrechen und mit Proviant, Schlafsack und Taschenlampe die sagenumwobene Höhle endlich auf eigene Faust zu erforschen. Als sie den Schacht zur Höhle hinabstiegen, war ihnen zwar doch etwas unwohl, aber bis hierhin ging der Plan auf. Begeistert erkundeten sie die Kalksteingänge und stießen schließlich auf einen von Stalaktiten und Stalagmiten übersäten unterirdischen Raum.

Es war fast wie eine Kathedrale. Als 16-Jähriger hatte ich so etwas Schönes noch nie gesehen. Und was mir in diesem Moment die Augen öffnete, war der Gedanke daran, dass es schon mein ganzes Leben lang hier verborgen gewesen war. Quasi unter den langweiligen Straßen meiner Heimatstadt verborgen. Ich fragte mich, was für unterirdische Geheimnisse diese Welt noch zu bieten hat. Unberührte Orte, die nur darauf warten, vom menschlichen Auge erblickt zu werden.

– Kjell Henriksen

Euphorisch drangen die Jugendlichen immer tiefer in die Höhle vor, bis sie zu einem unterirdischen Fluss gelangten. In ihrem Leichtsinn entschlossen sich die beiden, ihn ohne Sicherung zu überqueren. Und es kam wie es kommen musste: Eine der instabilen Kalkbodenplatten löste sich unter ihren Füßen und sie wurden vom Fluss durch einen Schacht hunderte Meter in die Tiefe gerissen. Als sie wieder zu sich kamen, war es stockduster. Sie hatten ihre Rucksäcke und Taschenlampen bei der lebensgefährlichen Rutschpartie verloren. Doch immerhin: Sie waren am Leben. Panisch tasteten sie sich durch die dunklen Höhlen, doch sich zu orientieren war unmöglich. Langsam dämmerte ihnen, was das bedeutete: Sie waren verloren.

Gerade, als ich kurz davor war in Tränen auszubrechen, erblickte ich einen Lichtfunken in weiter Ferne. Ich dachte schon, ich halluziniere. Doch er wurde immer größer. Auch Kjell nahm ihn schließlich war. Wir riefen nach Hilfe, doch niemand rief zurück. Je näher das Licht kam, desto mehr wuchs unsere Angst. Und dann erblickten wir ihn: Södtjofsvörnson.

– Morten Holm

Der Schein seines Stabes beleuchtete sein faltiges Gesicht. Er war vielleicht einen Meter groß und blickte die Jungen eindringlich an.

Er sagte uns, wir seien zu tief in seine Heiligtümer eingedrungen und dass er uns auf der Stelle verzaubert hätte, wenn er nicht die aufrichtige Angst in unseren Gesichtern erblickt hätte. Wenn wir nicht wie er für immer hier unten bleiben wollten, wäre es ratsam schnell wieder zu verschwinden. Wir bettelten ihn an, uns nichts zu tun und uns einfach nur den Weg hinaus zu zeigen. Er hob seinen Stab und ein grelles Licht blendete uns. Dann wurde alles schwarz.

– Kjell Henriksen

Als die Jugendlichen zu sich kamen, fanden sie sich an der Erdoberfläche wieder. In einer Mischung aus Schock und Begeisterung liefen sie nach Hause. In den folgenden Wochen verschlangen sie alle Berichte und Legenden über die Höhle und stießen immer wieder auf Erzählungen eines alten Trolls, der in der Grønligrotta hausen solle. Andere mittelalterliche Quellen berichteten von Södtjofsvörnson, einem alten Mann, der sich laut einer Sage vor hunderten von Jahren in die Höhle zurückgezogen hatte, um mit magischen Kristallen zu experimentieren. Das musste er sein – da waren sich Kjell und Morten bald sicher.

Natürlich hielten es ihre Eltern, Lehrer und Freunde für ausgemachten Humbug, doch die beiden wussten es besser: Schließlich hatten sie ihn gesehen. Und er hatte ihnen das Leben gerettet. Damit war ihre Leidenschaft für das Übernatürliche und die Höhlenforschung geboren. Und heute, mehr als 30 Jahre später, weisen Kjell und Morten eine beachtliche Bilanz vor: Denn ein Großteil der in den letzten Jahrzehnten entdeckten Höhlensysteme nördlich des Polarkreises wurden von den beiden gefunden und kartographiert. Und auch, wenn sie Jahre später als professionelle Forscher in die Grønligrotta zurückkehrten – Södtjofsvörnson fanden sie nie wieder.

Es heißt, er helfe nur denjenigen, die sich naiv und unüberlegt in Gefahr begeben – und dafür sind wir mittlerweile bei weitem zu professionell. Obwohl … Kjell vielleicht noch eher als ich (lacht).

– Morten Holm

Die Sonne des Nachtmeers

2009

Als die Isländische Archäologin und Sporttaucherin Sonja Gudridsdottir die Statue vom Seetang befreit und wieder an der Wasseroberfläche aufgetaucht war, pochte ihr Herz. Es bestand kein Zweifel: das Wrack, das tief unter ihr am Meeresgrund verrottete, war das Schiff ihres hochverehrten Professors und Doktorvaters Hans Hoas! Gleichzeitig bedeutete dies jedoch auch, dass seine Expedition ins Nordmeer vor einem Jahr tatsächlich gescheitert war – was erklärte, dass man seit so langer Zeit nichts mehr von ihm gehört hatte. Allein, seine Leiche war nicht an Bord. Womöglich trieb sie irgendwo in den Untiefen. Sonja schauderte. Sie kannte die Statue aus den Aufzeichnungen des Professors nur allzu gut. Es war die Statue der Meeresgöttin Ran, welche auf der Tre Kronor, einem königlichen Schiff, das einstmals aufbrach, um die Quelle des Lebens zu finden, hätte sein sollen.

![]()

Aus alten Überlieferungen hieß es, dass die Statue als Talisman diene, um die Meeresgöttin bei Überfahrten zu besänftigen. Durch einen schusseligen Adjutanten, einen überforderten Kapitän oder einfach bloß aufgrund von Gedankenlosigkeit hatte man damals vor vielen Jahrhunderten bei einer Expedition die Statue im Hafen vergessen. Das Schiff sank und ward nie mehr gesehen. Man machte das Fehlen der Statue dafür verantwortlich, da man glaubte, dass ohne sie kein Schutz vor der Meeresgöttin gegeben war. Was die Sache für Sonja jedoch mysteriös machte, war, dass das Schiff des Professors gesunken war, obwohl er die Statue an Bord gehabt hatte! Die Statue umklammernd rief sich Sonja nochmals ins Gedächtnis, was sie in alten Schriften über Ran gelesen hatte:

„…Tagsüber ritt der Riese Dag über den Himmel und ließ das Wasser der Weltmeere im Widerschein seines Rosses Skinfaxi funkeln, dessen glühende Mähne die Welt mit ihrem Glanz erleuchtete. Des nachts jedoch herrschte Schwärze in den Untiefen der Meere und viele Seeleute gaben ihr Leben.

Die Meeresgöttin Ran herrschte mit ihrem Mann Aegir über die Meere und nahm die Ertrunkenen in ihr Totenreich auf. Immer wieder überlegte sie, wie sie den Glanz der Sonne festhalten könnte, sodass ihre Ozeane auch nachts leuchteten. Das Gold der Menschen übte mit seinem Funkeln eine große Faszination auf Ran aus und schien ihr zu diesem Zwecke wie gerufen.

So kam es, dass Ran irrfahrenden Abenteurern das Versprechen gab, ihnen das Leben zu schenken, wenn diese im Gegenzug all ihre Schätze dem Meer übergaben.

Ran hortete ihre Schätze am Meeresgrund und das Leuchten des Meeres, welches von Rans Gold des Nachts erzeugt wurde, die glitzernden Schaumkronen, die ihre 9 Wellentöchter trugen und die gleißend helle nächtliche Gischt, war bald als „Meresvlam“ bekannt. Manche nannten es auch „Rans Sonne“ oder „Sonne des Nachtmeers“.“

Am Morgen des 10. August 2009 startete Sonja mit ihrem Motorboot. In einer wasserdichten Geldkassette hatte sie ein paar Habseligkeiten, Geld und eine goldene Uhr nebst Aufzeichnungen des Professors gefunden, die sie nun mitsamt der Statue in einer Kiste an Deck verstaute.

Sonja schlug den Kurs ein, den der Professor in seinen Notizen erwähnt hatte. Es war eine ruhige, von Sonne beschienene Fahrt und sie war guter Dinge. Als jedoch die Nacht heraufzog und die ersten Polarlichter über dem Wasser zu tanzen begannen, zog ein Sturm auf, wie ihn Sonja noch nie erlebt hatte. Wie ein Ping-Pong-Ball wurde das Schiff von den Wellen hin und hergeworfen, Wassermassen ergossen sich auf das Deck.

„Ich versuchte mich gerade mit aller Kraft an einem Schiffstau festzuhalten, als das Boot in die Tiefe gezogen wurde. Es war wie ein Sog von unvorstellbarer Kraft, ja, beinahe, als sei das Wasser zum Leben erweckt worden. Im nächsten Moment setzte das Boot unsanft auf. Die Kiste mit der Statue wurde durch das Wasser geschleudert und knallte gegen die Reling. Durch den Aufprall öffnete sie sich und die Statue fiel heraus. Schon im nächsten Moment erhob sich vom Meeresgrund eine riesenhafte, fast durchsichtige Gestalt und funkelte mich herausfordernd an. Erst jetzt sah ich, dass alles ringsumher erleuchtet war. Der ganze Meeresboden war bedeckt mit Gold, das leuchtete wie die gleißende Sonne. Und dann sah ich ihn! Professor Hoas trieb angebunden an eine Ankerkette mit leblosen Augen im Wasser. Doch direkt hinter ihm standen andere Menschen mit ebenso ertrunkenen Augen und bewegten sich dennoch wie lebendig – einige tranken Met, andere tanzten sogar! Da fiel es mir wie Fischschuppen von den Augen! Es hieß, dass Ran Irrfahrern das Leben schenkte, wenn diese im Gegenzug all ihre Schätze übergaben. Doch dies hieß nicht automatisch, dass sie nicht dennoch ertrinken konnten! Hatten sie jedoch ihren Tribut gezahlt, so gewährte ihnen Ran ein Leben in ihrem Totenreich, inmitten ihrer Reichtümer!

Augenblicklich riss ich mir meine Kette vom Hals, zog meine Ringe von den Fingern und reichte sie Ran dar. Ran sah mich prüfend an. Panisch erinnerte ich mich der Habseligkeiten von Professor Hoas, fischte die Geldkassette aus der Kiste und warf Ran das Geld und die Uhr des Professors vor die Schwanzflosse. Die Luft wurde mir nun bedrohlich knapp! Ran seufzte bedächtig und ein Lächeln huschte über ihr Gesicht.

Aus den Augenwinkeln konnte ich plötzlich einen hellen Schein erkennen, der zuvor nicht dagewesen war. Ich drehte mich um und sah, dass die Statue zu leuchten begonnen hatte. Hastig schwamm ich zu ihr hin und umklammerte sie. Ebenso schnell wie ich unter Wasser gezogen worden war, wurde ich nun von der Statue an die Wasseroberfläche katapultiert. Aus den Augenwinkeln konnte ich gerade noch erkennen, dass sich die Ankerkette von Professor Hoas‘ Knöchel löste und es schien mir, als winkte er mir zum Abschied.“

Wie wir dank Sonjas lebensgefährlichem Einsatz heute wissen, hätte die Statue wohl auch Professor Hoas gerettet. Doch der Geiz war ihm schließlich zum Verhängnis geworden. Nicht der schnöde Mammon war es, den man mithilfe der Statue fand, sondern Erkenntnisse, die von unschätzbarem Wert waren – denn nur, wer bereit ist, auch etwas von sich zu geben, erhält am Ende Ruhm und Weisheit.

![]()

Die Bestie von Teneriffa

![]()

Während einer ausgedehnten Fotoreise im Rahmen ihres Fotografiestudiums gelang es der damals erst 27-Jährigen Carolina Francisca Zavala im Jahre 2011 die lange als verschollen geglaubten Überreste der legendären „Bestie von Teneriffa“ aufzuspüren. In ihrem Expeditionsbericht schreibt sie:

Bereits als Sechsjährige war ich fasziniert von Jean Cocteaus Film „La Belle et la Bête“, den ich unzählige Male mit meinem Großvater in seinem Kino in Bilbao anschaute. Später, als ich die Zeichentrickfilmverfilmung „Die Schöne und das Biest“ ansah, ergriff mich die Geschichte erneut und fasziniert mich noch immer.“

Während einer Reise zu den Kanarischen Inseln erfuhr die attraktive junge Frau von Pedro González, einem spanischen Edelmann, den man seinerzeit im Jahre 1537 das „Biest von Teneriffa“ nannte.

Als mir die Geschichte von Pedro González zu Ohren kam, hatte ich sofort das unbestimmte Gefühl, schon einmal von ihm gehört zu haben. Nach tagelangen Recherchen stieß ich tatsächlich auf eine Geschichte der französischen Schriftstellerin Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve, die als Urheberin der ersten literarischen Version von „Die Schöne und das Biest“ gilt. Offenbar war sie bereits im Jahre 1740 auf die Legende von Pedro González gestoßen und maßgeblich von seinem Leben inspiriert worden. Nach und nach dämmerte mir, dass es sich bei ihm um das „Biest“ aus den Geschichten handeln musste. Bei meinen Erkundigungen erfuhr ich, dass Pedro González im Alter von 10 Jahren an den Hof des französischen Königs Heinrich II. geholt und als Affe gehalten wurde.“

Aufgrund seiner Erkrankung an Hypertrichose, für die ein ungewöhnlich starker Haarwuchs charakteristisch ist, wurde er häufig als „Affenmensch“ oder auch „Wolfsmensch“ verlacht. In seiner Jugendzeit verliebte sich González in eine junge Frau und versuchte ihr Herz zu gewinnen. Sie jedoch schmähte und verhöhnte ihn. Die öffentliche Demütigung erreichte ihren traurigen Höhepunkt, als sie ihn zu ihrer Hochzeit mit einem schönen Prinzen einlud – zur Belustigung der Hochzeitsgäste.

Ich kochte vor Wut, als ich das hörte! Pedro González, der mittlerweile unter dem Schutz Heinrichs II. stand und sogar Latein sprach, war ein Edelmann. Er wollte die Herabwürdigung nicht auf sich sitzen lassen und schwor Rache. Im Zweikampf mit dem Prinzen zeigte sich jedoch, dass er zwar mit der Feder, nicht jedoch mit dem Schwert umgehen konnte. Schwerverletzt blieb ihm nur die Flucht.“

Beseelt von dieser Entdeckung, beschloss Carolina später, die Geschichte des Biests weiterzuverfolgen. Als sie – durch ihr Stipendium der Barcelona Academy of Art begünstigt – Italien bereiste, um Landschaftsaufnahmen zu machen, fand sie Beweise dafür, dass González den Schwertkampf überlebt hatte.

Am Hofe der Margarethe von Parma waren Gemälde aus der damaligen Zeit aufgetaucht, die González in edlen Gewändern zeigten. Er hatte tatsächlich eine Frau gefunden, die sein gutes Wesen erkannte und ihn trotz seines Aussehens heiratete! Auf den Gemälden ist keine Anomalie bei ihr dokumentiert. Ihre Haut ist zart und weich und völlig ohne Bartwuchs. Mein Herz hüpfte, als sich die Mosaiksteinchen mehr und mehr zusammenfügten. Das Märchen, das mir als Kind das liebste war, war tatsächlich einer wahren Begebenheit entlehnt worden. Pedro und seine Frau Catherine hatten sogar sieben Kinder zusammen! Ich wollte alles über ihn in Erfahrung bringen, nicht nur wie er gelebt hatte, sondern auch wo er gestorben war.“

Mehrere Tage verbrachte sie in Parma und sprach mit Bibliothekaren und Adelsexperten. Immer wieder besuchte sie Friedhöfe und Ruinen aus der damaligen Zeit und streifte auf den ehemaligen Ländereien der Margarethe von Parma umher. Doch die Spur verlor sich. Bestürzung wich der anfänglichen Euphorie.

Seit Tagen hatte ich mir die Hacken abgelaufen und meine Füße schmerzten, als hätte ich mehrere Jahrhunderte durchschritten. Ich hatte unzählige Bücher und Folianten mit alten Stammbäumen gewälzt, Friedhöfe abgeklappert und keine neuen Hinweise gefunden.“

Obwohl sie bereits ihre Rückreise geplant hatte, zog es sie noch einmal auf die Ländereien hinaus, um ein paar letzte Erinnerungsfotos zu schießen.

Als ich durch den Sucher meiner Kamera blickte, traute ich meinen Augen kaum. Mitten im Wald zwischen all den Bäumen offenbarten sich die verwitterten Umrisse einer steinernen Gruft. Als ich näher kam, entdeckte ich, dass die Gruft leer war. Ich war gerade dabei zu gehen, als ich an einem angrenzenden Erdhügel die Konturen eines durch Wind und Regen freigespülten Wappens auf einer zerbrochenen Steintafel erkennen konnte: Das Wappen von Pedro González! Mit all meiner Kraft stemmte ich die Tafel zur Seite und öffnete einen geheimen Eingang. Aufgeregt schaltete ich meine Taschenlampe ein und stieg in das Versteck hinab. Vor mir enthüllte sich eine Gruft in deren Mitte ein beinahe unversehrter Sarkophag stand. Eine große, vermooste Grabtafel aus Stein prangte an der Wand. Zitternd vor Anspannung kratzte ich das Moos ab und erblickte die Worte, die die Jahrhunderte überdauert hatten:

« Unserem geliebten Vater und treuen Ehemann Pedro González. In ewiger Dankbarkeit, Catherine, Tognina, Alejandro, Anna, Francesco, Leonardo, Tia und Maria. »

Tränen schossen mir in die Augen, als ich diese Liebesgeschichte vor mir vollendet sah. Es war mit Abstand einer der ergreifendsten Momente meines Lebens!“

Als der Sarkophag später unter Aufsicht einiger Archäologen des Adventure Club of Europe (ACE) geöffnet wurde, fand man bei den Gebeinen von Pedro González eine gut erhaltene Totenmaske und Überreste von edlen, höfischen Gewändern. Die Totenmaske ist seither im Besitz des ACE. Carolina Francisca Zavala wurde für ihren bedeutenden Fund feierlich als neues Mitglied aufgenommen.

![]()

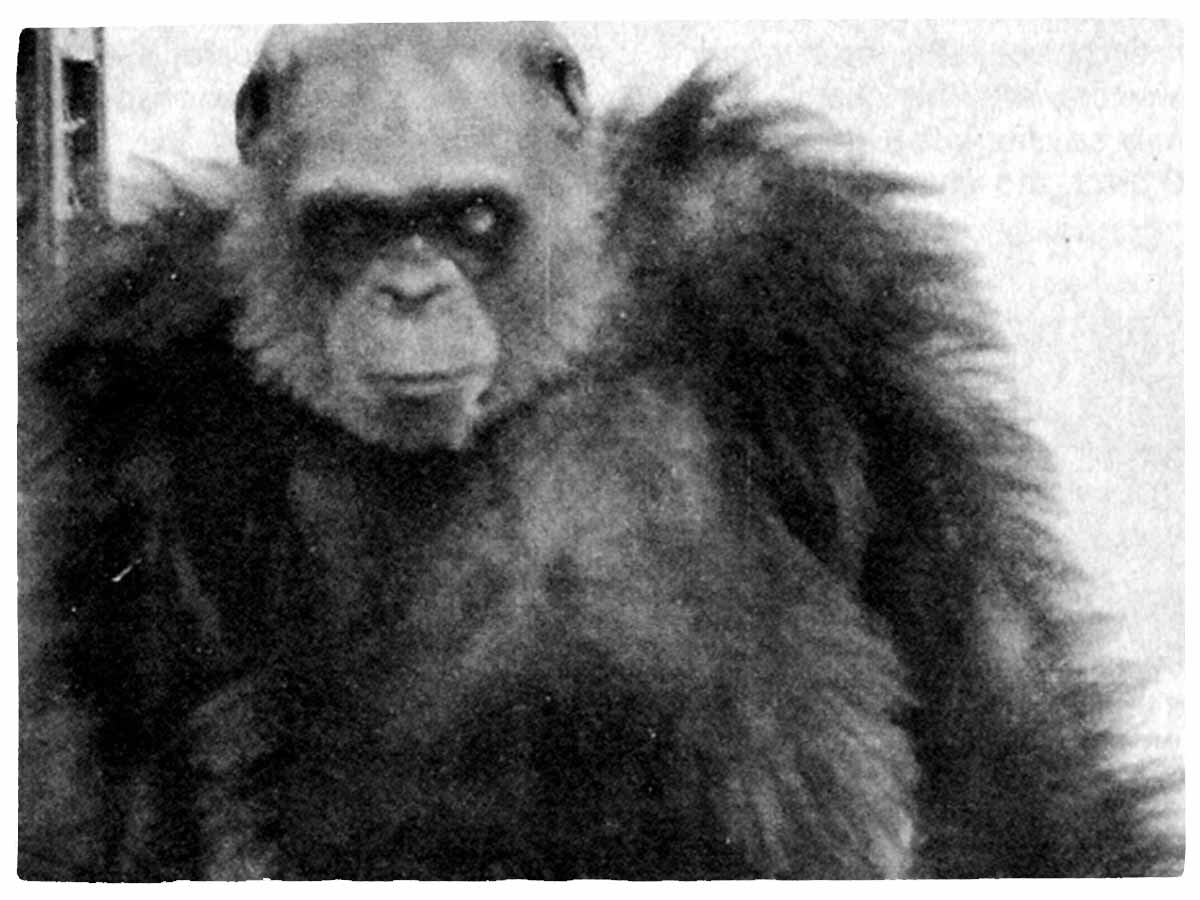

Die Riesenschimpansen des Kongos

![]()

Expeditionsbericht von Dame Victoria Stanley.

„Der Dschungel hat noch immer große Geheimnisse für uns“,

sagte ich als ich den ersten Schritt abseits der getretenen Pfade in das wilde Dickicht hinein ging. Wir waren im Kongo, in der Region um Bili und Bondo, und auf der Suche nach Riesenaffen.

Alles, was wir über diese Tiere wussten, waren ein paar Legenden der Einwohner dieser Gegend. Aber was davon wahr oder nur zig mal erzählte Geschichten waren, das vermag ich nicht einzuschätzen. Ich bin ein Mensch der Wissenschaft und nicht des Geschwätzes. Außerdem hatte ich eine Abschrift aus Belgien bei mir und gab darauf acht wie auf die Bibel. 1898 brachte ein belgischer Offizier drei Affenschädel aus dieser Gegend nach Brüssel. Sie waren außergewöhnlich groß und galten als Laune der Natur. Ich gebe nichts auf ihre Launen. Ich wollte diese Affen sehen und würde sie suchen, bis sie sich mir zeigten.

Wir wussten durch lokale Jäger von Affen-Populationen in einem westlichen Waldstück, durch den ein Bach floss und von einer kleineren Population im Osten, in die sich nicht mal die jungen Männer der Gegend hin trauten.

Einer meiner fünf Askaris war ein sehr pfiffiger Kerl, wendig mit der Waffe und Ohren wie ein Luchs. Ich sah es gern, wenn er Fährten suchte und die Expedition durch den Dschungel anführte. Er mag uns nicht nur einmal den Allerwertesten gerettet haben. Dieser junge Askaris war es also, der am dritten Tage unserer Expedition, es war der 20.Oktober 1902, Trommeln und Geschrei vernahm. Ich hatte nichts gehört und auch mein grobschlächtiger Kollege Engeland und die anderen Askaris hielten ihre Ohren konzentriert, aber erfolglos in den Wind. Auf ihre Ohren gab ich nicht viel. Sie waren von Gewehrsalven geschunden und abgenutzt, taub von dem ewigen Geschnatter ihrer Weiber. Mein erster Askaris jedoch zog wie ein Magnet durch den Dschungel und ich folgte ihm blind. Schon bald hörte auch ich ein Schreien und ein stampfendes Trommeln. Alle anderen waren zurück geblieben. Ich hatte keine Angst, spürte die nahende Entdeckung nur ein paar Meter vor mir im zugewachsenen, engen Dschungel. Ein markdurchdringender Schrei ging durch den Wald. Ein Affe. Schließlich sah ich ihn. In vielleicht 10 Meter Entfernung auf einem Stein sitzend. Hinter ihm waren ungefähr zehn weitere Tiere, die bedrohlich auf den Boden stampften. Ich konnte sie nicht klassifizieren – so eine Affenart hatte ich noch nie gesehen. Ihre Körpergröße machte mich schier sprachlos. 2 oder 3 Meter müssen manche von ihnen an Höhe gemessen haben. Ihr Fell weiß, schwarz und grau meliert. Die Steine, zwischen und auf denen sie saßen, schienen zu einer Formation arrangiert. Ja, ich denke sie wären stark genug gewesen, Steine dieser Größe und diesen Gewichts schleppen zu können. Aber mir schauderte, als ich mich bei dem Gedanken erwischte, dass sie auch ungewöhnlich intelligent sein müssen, um Felsen zu einer Formation zu setzen.

Noch einmal schrie der Affe auf und sah mir direkt in die Augen. Eine Hand griff mich von hinten. Es war der Askaris und er zog mich fort. Vielleicht rette er mein Leben vor diesen gewaltigen Affen, aber in dem Moment hasste ich ihn nur. Ich hatte keine Beweise, nichts. Ich hatte nur ein pochendes Herz und leere Hände.In den Tagen darauf fanden wir die Steinformation nicht wieder.

Was waren dies nur für Wesen? Wir hatten immerhin Bodennester gefunden. Doch Schimpansen ziehen sich zum Schlafen eher in Bäume zurück. Wir haben es also mit einer Affenart zu tun, die Nester baut. Ich war furchtbar nervös und voller Tatendrang. Diese Affen gehörten mir. Und doch… hatte ich das Gefühl, dass nicht mehr ich diese Riesenaffen verfolgte – sondern sie Besitz von mir ergriffen hatten und mich verfolgten. Bis in die tiefsten Träume jeder Nacht.

Ich hatte die Expedition auf einen Vulkan im Westen gelenkt und hoffte auf die Population der dort gesichteten Affen. In 3100 m Höhe schlugen wir ein Zelt auf. Den Boden hatten wir zuvor weich mit Moos ausgelegt. Der Grat war so schmal, dass die Zeltpflöcke schon am Abhang eingeschlagen werden mussten.

In der Nacht holten sie uns ein. Von unserem Lager aus erblickten wir eine Herde riesiger schwarz-weißer Affen, die versuchten, den höchsten Gipfel des Vulkans zu erklettern.

Während mein schwitzfingriger Kollege Engeland vor Aufregung den Himmel beschoss, streckten die Askari zwei von ihnen mit Giftpfeilen nieder. Mit großem Gepolter stürzten sie in eine sich nach Nordosten öffnende Kraterschlucht. Der Rest der Herde floh.

Nach fünfstündiger, anstrengender Arbeit gelang es uns, eines der toten Tiere angeseilt heraufzuholen.Es war ein männlicher Affe von etwa zweieinhalb Metern Größe und einem Gewicht von über 350 Pfund. Die Brust weiß, die Hände und Füße von ungeheurer Größe. Ich war erschaudert als dieser riesige, gewaltige Affe so schweigend vor mir lag. Dies war kein Schimpanse. Aus dem Flachland waren mir Gorillas bekannt, aber doch nicht hier. Dann spürte ich dieses Glücksgefühl hoch kommen, eine wahrhafte, neue Entdeckung gemacht zu haben. Dies war die Expedition meines Lebens.

Wir beendeten die Forschung und kehrten zurück. Ich war beseelt und merkte nicht, dass die Einheimischen in Panik gerieten. Glaubten sie doch, dass ich einen Geist getötet hätte und sie hierfür durch Krankheit, Naturlaunen und Dünnpfiff – oder was weiß ich – gestraft werden würden. Auch der erste Askari, den ich für einen hellen Kopf hielt, wandte sich von mir ab.

Ich schickte den riesigen Affen nach London ins Britische Naturkundemuseum. Zwar fraß zuvor eine widerliche Hyäne meinem Affen etwas Haut und eine Hand ab, aber anhand des Schädel und des Skelettes wurde es bestätigt. Ich hatte eine bisher unbekannte Schimpansen-Art entdeckt.

Noch heute denke ich stets an meine größte Entdeckung und trotz allem Stolz, zermürbt mich die ungelöste Frage, was es mit der Steinformation auf sich hatte. Ich hoffe inständig, dass die, die nach mir kommen werden, eines Tages auch dieses Rätsel lösen.

Heute im Adventure Club of Europe

Artefakte:

- Ein Stück des Berggorillas

- Eine Zeichnung aus der Erinnerung Stanleys über die Gorillas in der Steinformation

- Der tapfere Engelton.

![]()

Der Yeti von Bhutan

Es war Mitternacht im Mai 1951, da erreichte der international bekannte Bergsteiger und geschätztes Adventure Club of Europe-Mitglied Richard Steinwinkler eine abgelegene Hochebene im Himalaya. Seine Expedition: Die Besteigung des Achttausenders Kula Kangri ohne Flaschensauerstoff und Begleitung.

![]()

Ich hielt Ausschau nach einer geeigneten Stelle um Rast zu machen, als ich plötzlich im Augenwinkel eine große Gestalt hinter einem Vorsprung verschwinden sah“,

beschreibt Steinwinkler den Moment, der ihn inne halten ließ.

Unwillkürlich dachte ich sofort: Der Yeti. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich sicherlich bereits 10 oder 15 Mal den hochasiatischen Raum bereist und bei keinem meiner Besuche irgendein glaubhaftes Indiz dafür gefunden, dass der Schneemensch tatsächlich existiert. Um ehrlich zu sein: Ich hielt die Vorstellung eines Yetis für ein ausgemachtes Hirngespinst. Und doch – in diesem Moment – wusste ich, dass ich hier nicht zur Ruhe kommen würde. Also bewegte ich mich leise und vorsichtig auf den Vorsprung zu, hinter dem ich das Wesen wahrgenommen hatte.“

Steinwinkler, der im Jahr zuvor zum Bergsteiger Europas gekürt worden war, beschreibt die Momente, nachdem er um den Vorsprung herumgelaufen war, als zunächst ernüchternd.

Weit und breit war nichts zu sehen und langsam ging mein Puls wieder herunter. Ich hätte wohl alles für Einbildung gehalten, wäre nicht im nächsten Moment eine riesenhafte Fußspur im Lehm vor mir aufgetaucht.“

Nachdem er zunächst eine Fotografie des Fußabdrucks aufnahm, verfolgte Steinwinkler die Fußspuren des Wesens über Stunden hinweg, ehe er zu einem Abhang gelangte und auf eine weitere Hochebene blickte.

Und dann sah ich ihn. Über 50 Meter weit weg, etwa vier Meter groß, lief er auf zwei Beinen umher und war nur auszumachen, solange er in Bewegung war. Stand er still, verschmolz seine Silhouette mit den aufgetürmten Steinen links und rechts von ihm.

Mein einziger Gedanke war: Hoffentlich bemerkt er mich nicht. All die Neugier, all die Euphorie war auf einmal weg. Da war nur ehrfürchtige Angst. Mit zittrigen Fingern griff ich zu meinem Fotoapparat und nahm mehrere Fotografien auf. Dann schlich ich langsam zurück. Das war meine erste und letzte Begegnung mit dem Yeti.“

Seine Entdeckung brachte dem anerkannten Bergsteiger in den folgenden Jahren viel Spott ein, immer wieder wurde die Echtheit seiner Fotografien bezweifelt. Richard Steinwinkler versteht dies bis heute nicht.

Ich weiß, dass es den Yeti gibt. Doch ich sage nicht, dass es das Fabelwesen ist, von dem die Menschen schon seit Jahrtausenden erzählen. Vielleicht ist es eine völlig unbekannte Tierart. Etwas affenartiges oder etwas bärenartiges. Ich halte es für naiv, zu denken, wir Menschen hätten schon alles entdeckt, was da draußen ist.“

Vier Jahre später, am 8. August 1955, wurde ein weiteres Kapitel der Yeti-Geschichte geschrieben. Von einem nepalesischen Freund, der unbekannt bleiben möchte, erhielt Richard Steinwinkler auf einer seiner Reisen ein erstaunliches Geschenk: Den angeblichen Skalp des Yetis, geborgen aus einem verlassenen Kloster in Tibet.

Ich war zuerst skeptisch, ob ich dieses Geschenk annehmen sollte: Entweder der Skalp war gefälscht und ich veröffentliche einen Betrug – oder der Skalp war echt und gehörte einem Tier – vielleicht dem Yeti – das dafür womöglich gejagt und getötet worden war. Der Gedanke, der Yeti könnte am Ende auf der Abschussliste von Wilderern stehen, jagte mir einen Schauer über den Rücken. Dennoch entschied ich mich, den Skalp anzunehmen und dem Adventure Club of Europe zur Verfügung zu stellen.“

Bis heute kann der vermeintliche Skalp des Yetis im Clubhaus des ACE bewundert werden. 1999 kam eine DNA-Analyse der Haare zu dem Ergebnis, dass der Skalp keiner bekannten Tierart zugeordnet werden kann.

![]()

Die Himmelsscheibe von Nebra

Als Lara Christensen am Abend des 4. Juli 1999 im Clubhaus des Adventure Club of Europe eintraf, stand ihr der Schock noch ins Gesicht geschrieben. Was war der dänischen Archäologin und Astronomin passiert, die zum damaligen Zeitpunkt mit 34 Jahren jüngstes weibliches ACE-Mitglied war?

![]()

Zwischen 10 und 10.15 Uhr …

…hatte ich endlich das Grab auf dem Mittelberg aufgespürt, nach dem ich schon seit 4 Monaten suchte“,

schrieb Christensen in ihrem Bericht über den Ort des Geschehens in der Nähe der Stadt Nebra, Deutschland.

Durch einen engen Spalt zwängte ich mich in die unterirdische Kammer und schaltete meine Taschenlampe ein. Der Boden war lehmig, die Luft sauerstoffarm, doch ich hielt es lange genug aus, um ein Podest zu erreichen, auf dem die bronzene Scheibe lag. Ich konnte kaum glauben, was ich dort vor mir sah. Es schien eine uralte Darstellung des Himmels zu sein, mit einer – auf den ersten Blick – korrekten Anordnung des Sternenhaufens der Plejaden.

Ich tankte frischen Sauerstoff und wagte mich in eine andere Ecke der Grabkammer vor. Das Gestein wirkte äußerst fragil, also verhielt ich mich vorsichtig.

Was ich dann erblickte, kann ich nicht anders beschreiben, als ein „bronzezeitliches Koordinatensystem“. Fein bearbeitete Steine standen im Halbkreis zu einander und waren wohl dazu gedacht, durch Sonneneinstrahlung – als die Grabkammer vor etlichen tausend Jahren noch unter freiem Himmel stand – komplexe Markierungen an eine fein gravierte Steinplatte zu werfen.

Mitten in dieser Steinplatte war ein kreisrunder Platz gelassen, in den die bronzene Scheibe hineinpasste. Ich sage es euch: Es war eine Karte des Weltalls! Und nicht nur das: Durch den Schein meiner Taschenlampe ergaben sich Schattierungen, die einen eindeutigen Weg darzustellen schienen.

Doch plötzlich hörte ich nahe Stimmen und erschrak. Zwei Männer sprangen zu mir hinab und rissen mir die bronzene Scheibe aus der Hand. Ich versuchte mich zunächst zu wehren, doch einer von ihnen zog eine Pistole, so dass ich Reißaus nahm. Im Tumult stieß einer der Männer die fragilen Steine um und die gesamte Grabkammer erzitterte.

Ich schaffte es rechtzeitig hinaus und rannte um mein Leben, während hinter mir die gesamte Erdschicht über und unter der Kammer abzurutschen begann.Auch die beiden Männer konnte ich noch fliehen sehen, ehe sie mit der bronzenen Scheibe im Wald verschwanden.“

An dieser Stelle endet Lara Christensens Bericht.

Einige Monate nach ihrem Fund wurde das Artefakt, das später als „Himmelsscheibe von Nebra“ bekannt werden sollte, auf dem Schwarzmarkt aufgespürt und dem deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt überbracht, in dem die Stadt Nebra liegt. Bis heute versucht Lara Christensen eine Genehmigung zu erhalten, die Grabkammer wiederherzustellen und Untersuchungen an der Himmelsscheibe vorzunehmen. Ihr Ziel ist es, herauszufinden, was genau die Sternenkarte anzeigte.

Ungeklärte Verantwortlichkeiten in den zuständigen Behörden des Bundeslandes machten dies bisher nicht möglich. Selbstverständlich müsse zunächst eine „Grabkammerwiedererrichtungserlaubnis“ ausgesprochen werden, so eine zuständige Mitarbeiterin des Ministeriums. Dafür sei eine eindeutige „Vegetationsstabilitätsprüfung“ des Mittelbergs notwendig, sowie eine „Artefaktrückführungssicherheit“.

Im Ministerium wurde bereits vor 10 Jahren ein eigener Arbeitsplatz geschaffen, um sich des Falls anzunehmen.

![]()

Der Grottenblitz von Hintertux

Die Münder der Adventure Club of Europe-Mitglieder standen sperrangelweit offen, als Professor Falco Wagner von der Universität Innsbruck seinen Bericht beendet hatte. Niemand vor ihm hatte es bis dahin geschafft, das Geheimnis der sagenumwobenen Kristall- und Diamantgrotte zu lüften.

![]()

Bereits vor einigen Jahren fanden wir Werkzeuge, Klingen und Pfeilspitzen aus

Bergkristall in der Region Hintertux, die eindeutig in die Zeit der ersten Neandertaler

weisen“,

erzählte Wagner mit vibrierender Stimme.

„In Jahrtausende alten Überlieferungen hatte ich von dem Mythos gehört. Man erzählte sich, dass die Pforte zu einer anderen Welt aufgestoßen worden war – eine Welt voll magischer Wesen, Kristalle und Diamanten, die so zahlreich vorhanden sein sollten, dass man das Bernsteinzimmer damit hätte füllen können. Doch die Menschen

waren bald zu gierig geworden. Der Raubbau nahm zu und die Strafe der Götter ließ nicht lange auf sich warten: Ein Blitz schlug in das Bergmassiv ein und die wenigen, die wussten, wo der Eingang der Grotte war, schienen verflucht und verloren ihr Leben unter mysteriösen Umständen. Ich suchte lange. Ich bereiste die Alpen vom Ligurischen Meer bis zum Pannonischen Becken. Doch erst die vielen Funde der Kristallartefakte brachten mich auf die richtige Spur.“

Von Innsbruck aus machte er sich auf die Suche, immer wieder erklomm er die Alpen und musste mehrmals von seiner Frau Hedwig mit Obstbränden, heißem Tee und Germknödeln wieder auf Betriebstemperatur gebracht werden. In seinem Tagebuch schreibt er:

Am Morgen des 4. Januar kraxelte ich die Hintertuxer Alpen hinauf. Ich traute meinen Augen kaum, als ich die Felsspalte sah, kaum breiter als ein menschlicher Körper. Ein bläulicher Schimmer drang aus dem Inneren und ließ den Enzian ringsumher noch intensiver erglühen! Die Diamantgrotte lag endlich vor mir, meine Suche hatte ein Ende. Es gab keinen Zweifel! Geröll und Felsbrocken hatten den Eingang zur Grotte verschüttet. Ein Blitz hatte hier vor Jahrhunderten eingeschlagen!“

Mühsam zwängte er sich ins Innere und erblickte das Unglaubliche!

Zum Glück war ich von den vielen Wanderungen schon abgemagert wie ein Supermodel, sodass ich mich mühelos durch die Spalte hindurchzwängen konnte! Mitten in der blauen Grotte stand eine alte Dampflok mit einer Lore, die rauchte und quoll und die mich wie magisch an sich band. Kaum war ich nähergetreten, hatte den

Rumpf berührt und mich auf das Dach geschwungen, da brauste und blitzte es um mich her, dass ich Mühe hatte, nicht fortgerissen zu werden. Obwohl ich kaum die Hand vor Augen sah, war es, als öffnete sich vor mir eine neue Dimension, mit Dingen so fremd und gleichzeitig vertraut, dass ich vergaß wer ich war. Ich rauschte an Bord der Maschine durch das Parallele, denn das war es, Gottlob! Nichts war mehr so, wie ich es kannte! Als ich die Kristalle und Diamanten berührte, die den blauen Schimmer erzeugten, erblickte ich Wesen und Formen, die ich niemals zuvor gesehen hatte. Endlich wusste ich, nun war ich am Ziel! Der Blitzeinschlag musste auch die Lore in Mitleidenschaft gezogen haben! Das göttliche Feuer übertrug sich und öffnete die Nebenwelt…Doch das Erstaunlichste sollte noch kommen: Als ich mich nach einer kurzen Brotzeit erneut auf die Lore schwang, erblickte ich neue Dinge, die meine Sinne berauschten! Die Lore hatte nicht nur die Macht, mich in eine andere Welt zu entführen, es gab gleich mehrere Parallelwelten, in die ich mit dem magischen Gefährt reisen konnte. Es lässt sich kaum beschreiben, wie vielseitig mein Leben dadurch wurde! Ein einziger Quell an Inspiration und Abenteuer! Mein Leben lang hatte ich verzweifelt die Welt nach einem Beweis für die Legende bereist und direkt hier im Inneren der Alpen lagen

mir unzählige neue Welten zu Füßen. Und ich hatte sie gefunden!“

![]()